Isabelle Guisan/Pierre-Emmanuel Fehr: Atoma

31. Dezember 2020

In der ersten Hälfte finden sich die Fotos von Pierre-Emmanuel Fehr, in der zweiten Porträts von jungen GriechInnen von Isabelle Guisan, die selber Griechin und Schweizerin ist. Da treten einem zerbrechliche Figuren entgegen, vom Leben betrogen. Am Schluss ein Text über ihre eigene Jugend, ihre ersten Reisen nach Griechenland, eine unbekümmerte Zeit. Die beiden Textteile greifen schliesslich ineinander. Man liest mit Vorteil zuerst diese Texte, erst dann, so meine Erfahrung, erschliessen sich einem die Fotos, die alle grosse Distanz zu den Porträtierten legen, sie hinter Schleiern verstecken oder verschwimmen lassen.

Christian Zehnder: Die verschobene Stadt

31. Dezember 2020

Da kommen zwei Welten zusammen: peinlich realistische Beschreibungen von Lausanner Oertlichkeiten, in denen sich verstörende Menschen bewegen, die sich seltsam benehmen. Und geschildert wird das uns in einer gepflegten, aber ältlichen Sprache. Eine verschobene Welt.

Victor Klemperer: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten

19. Dezember 2020

Das ist der zweite Band der Tagebücher. Der erste umfasste die Jahre 1933-1941, dieser nun 1942-1945. Man kann die 800 Seiten nur schwer aufs Mal lesen. Es ist unerträglich, wie die Angst vor dem Tod alltäglich ist. An jedem Tag droht der Tod auf eine neue Weise, die Regeln werden immer absurder, sie nicht zu übertreten bleibt eigentlich unmöglich – und das Tagebucheintrag um Tagebucheintrag. Aber auch Tagebuchschreiben ist lebensgefährlich ist lebensgefährlich. Würden die Blätter gefunden, wäre es sein Ende. Er erwähnt alle Namen, er ist besessen von der Idee, dass er Zeugnis ablegen will bis zum letzten. Er setzt sein Leben, das Leben seiner Frau, eine „Arierin“ und aller Erwähnten aufs Spiel. Seine Frau schmuggelt regelmässig die Manuskripte aus der Wohnung zu einer befreundeten Aerztin. Was er beschreibt, ist das Schicksal einer Mischehe in Dresden. Klemperer ist bereits seinen Beruf und seine Stellung los, im Winter 42 am Schneeschaufeln. Da schon, später immer wieder, notiert und beschreibt er peinlich genau, auch wenn wiedermal einer kein ausgekochter Nazi ist, wie etwa der Aufseher der Schneeschipper, ein Herr Herrgott, der die Juden mit Titel anspricht und reichlich Pausen vorsieht. Klemperer fühlt sich durch und durch als Deutscher und versucht sich selber zu beweisen, dass nicht alle Deutschen antisemitisch seien. Gleichzeitig ist er antizionistisch und hält nichts von einem jüdischen Staat.

Berührend die Geschichte ihrer Katze. Im Frühjahr 42 kommt die Vorschrift, dass Juden keine Haustiere mehr haben dürfen. Das Tier muss getötet werden. „Wir haben uns so oft gesagt: Der erhobene Katerschwanz ist unsere Flagge, wir streichen sie nicht, wir behalten die Nasen hoch,…“ Zum Alltag gehört auch das Organisieren von Kartoffeln, sie leben praktisch nur von Kartoffeln, monate-, jahrelang. Würde ihnen nicht ab und an jemand etwas zustecken, wäre das Ueberleben in Frage gestellt, wobei beide gesundheitlich angeschlagen sind. Später muss Klemperer in einer Teeabfüllfabrik arbeiten, dann in einer Kartonagefabrik. Immerhin gibt es dort zu essen. An eigenen Manuskripten zu arbeiten ist jetzt ausgeschlossen, auch die Lektüre wird rarer, auch das Vorlesen, das er praktizierte. Aber er notiert fleissig, was zu seinem Projekt LTI (lingua tertii Imperiii), die Sprache des Dritten Reiches, etwas beiträgt. Er belegt, dass die Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus die Menschen durch stereotype Wiederholungen der immer wieder gleichen, mit nationalsozialistischen Vorstellungen besetzten Begriffe, beeinflusst haben. „Sprache ist mehr als Blut“ (Franz Rosenzweig). (Da kommt mir ein Ritual unserer Tage in den Sinn. Zuerst sagt irgendein wahnsinniger Patriot etwas Entsetzliches, Entwürdigendes in ein Mikrofon. Nur kurze Zeit später hat er die Kameras im Haus, mit einem entsetzten Journalisten, der empört nachfragt, wie er denn das gemeint habe. Eine Woche drauf ist der Begriff in aller Munde und völlig enttabuisiert.) Klemperer notiert auch immer wieder mal Witze, die so ab 1943 über die Nazis gemacht werden. Auch Anekdoten, wie diese, die die Neutralität der Schweiz betrifft. Ein amerikanisches Geschwader fliegt über Schweizer Hoheitsgebiet. „Die Schweizer Flak funkt: Ihr seid auf Schweizer Gebiet. Antwort der Amerikaner: Das wissen wir. – Wenn ihr nicht umkehrt, müssen wir schiessen. – Das wissen wir. Die Batterie schiesst. Das Geschwader funkt: Ihr schiesst viel zu tief. Die Schweizer funken zurück: Das wissen wir.“

Ganz dramatisch der 13. und 14. Februar 1945, die Bombardierung von Dresden. Wie sich das Paar retten kann, wie sie den Stern vom Mantel Victors reissen, wie sie die Flucht aufs Land überstehen und die abenteuerliche Rückkehr in die Stadt. Auch das schwer zu ertragen.

Elisa Shua Dusapin: Les billes du Pachinko

17. Dezember 2020

In ihrem zweiten Roman erzählt die junge Jurassierin Elisa Shua Dusapin von der koreanische Diaspora in Japan. In minimalistischer Art baut sie die Strassen von Tokio auf, wo ihre koreanischen Grosseltern leben und eine Art Spielhölle betreiben, Pachinko heissen die Kasten, die da stehen und vertikale Flipperkasten gleichen. Ein gemeinsames und einsames Spiel. Ein Bild für die alten Leute, verloren im japanischen Exil.

Elisa Shua Dusapin: Hiver à Sokcho

14. Dezember 2020

Das ist der Debütroman von Elisa Shua Dusapin (Shua spricht sich wie frz soie aus). Erschienen 2016, eigentlich als Abschlussarbeit am Literaturinstitut in Biel. Die Frau hat Jahrgang 1992. Es gibt den Roman auch in deutscher Uebersetzung. Ein sehr feinfühliger Kurzroman. Die Romanheldin ist eine junge Mitarbeiterin einer kleinen Pension im südkoreanischen Küstenstadt Sokcho. Das liegt nicht weit von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Die junge Frau ist Tochter eines französischen Vaters und einer südkoreanischen Mutter. Sie ist eigentlich zur Unterstützung ihrer in der Stadt allein lebenden Mutter da. Nun hat sich ein junger Mann, ein Comic-Zeichner aus der Normandie für längere Zeit eingemietet. Er sucht die Stille und Einsamkeit und ist in dieser trostlosen Stadt gut bedient. Die junge Frau, eigentlich mit einem Fotomodell zusammen, das sich in Seoul zu etablieren sucht, lernt den seltsamen Gast mit jedem Ausflug und jedem Spaziergang zögerlich kennen. Das ist alles feinfühlig geschildert. Die Frau versucht ganz diskret ihm die koreanische Küche beliebt zu machen. Ohne Erfolg. Er schafft es nicht, Frauen zu zeichnen, die Versuche landen im Papierkorb. Beide sind sie Fremde in der Stadt. Er ohnehin, sie wird als Fremde immer englisch angesprochen. Alles ist zerbrechlich, aber leicht erzählt.

Jean-Pierre Rochat: roman de gares

13. Dezember 2020

Der neue Rochat ist da! Ein roman de gares gehört zu jener Kategorie von Romanen, die man am Bahnhofskiosk kauft und während der Bahnfahrt liest, weil man grad nichts Besseres zur Hand hat und leichte Lektüre für unterwegs sucht. Wenn dieser Roman so heisst, dann weil der Autor mit der Vorstellung spielt, dass die Geschichte eigentlich eine Wegwerfgeschichte ist, eine banale Sache, eine Herz-Schmerz-Geschichte. Ist es natürlich, aber den Betroffenen hat der Herz-Schmerz sehr hingenommen. Ab 65 bekommt ein Schweizer Bauer keine Subventionen mehr. Er muss den Betrieb Nachkommen oder anderen übergeben. So war das auch für Jean-Pierre Rochat. Aus fertig Schluss, weg vom Hof, weg von den Tieren. Seine Tochter tritt die Nachfolge an. Für ihn war das ganz schrecklich, fast 50 Jahre hat er als Bauer gearbeitet. Nun ist er, der Held der Geschichte unterwegs, seine Heimat sind die Bahnhöfe, die Sehnsucht die Liebe, die Frauen, der Halt das Schreiben. Und mittendrin, mitten im wilden Gefühlsdurcheinander bricht der Roman auf und Jean-Pierre Rochat fügt einige Kapitel wirklich Autobiografisches ein, die Jugend im Heim, die Anfänge seiner Liebe zur Landwirtschaft. Berührende Geschichten, bevor der das Karussell des ausgemusterten Bauers weiterdreht.

Gaëlle Nydegger: s'affirmer par l'image

2. Dezember 2020

René Chapallaz ist ziemlich unbekannt. Zu unrecht. Fangen wir beim Bekannten an, bei Le Corbusier. Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier) war nur sechs Jahre jünger als Chapallaz, aber doch Chappalz‘s Schüler in La Chaux-de-Fonds, an der Schule die Charles L’Eplattenier leitete. L’Eplattenier ist der Gründer vom style sapin, vom Jugendstil, vom art nouveau, wie er in La Chaux-de-Fonds zur Blüte gelang. Chapallaz baute auch mit L’Eplattenier das Kunstmuseum in La Chaux-de-Fonds. Chapallaz wiederum mit Jeanneret ein paar Villen in der Stadt. Chapallaz war der Praktiker, Jeanneret der Theoretiker. Chappalaz hat nie ein Studium abgeschlossen, er war der Mann der Baustellen und der Fotografie. Seine Ausbildung genoss er in Zürich im Bureau Pfleghard & Haefeli, von denen wir heute etwa das Utoschloss kennen, an dessen Planung Chapallaz auch beteiligt war. In Zürich kam er auch mit dem Heimatschutz in Kontakt, dessen Ideen ihn ein Leben lang begleiteten. Seine Bauten ordnete man dem Heimatstil zu. Er war auch einer der Pioniere im Stahlbetonbau. In Tavannes, im Berner Jura sieht man viele seiner Bauten: Fabriken, Wohnblöcke und eine (Vor-)Arbeitersiedlung nach englischem Muster, die Direktionsvilla und sein Atelier. Die Beziehung Chapallaz – Le Corbusier hielt nicht lange. Chapallaz hat einen Entwurf für ein Kino in La Chaux-de-Fonds eingereicht, der nicht angenommen wurde. Le Corbusier hat den Entwurf genommen und dem Bau einfach eine neue Fassade verpasst und dann war der Auftraggeber zufrieden, Chapallaz aber gar nicht. Das Kino gibt es noch, die Fassade aber nicht mehr. Das Buch befasst sich vor alllem mit dem fotografischen Nachlass von Chapallaz, der von Gaëlle Nydegger aufgearbeitet wurde. Herausgebracht von alphil edit in Neuenburg.

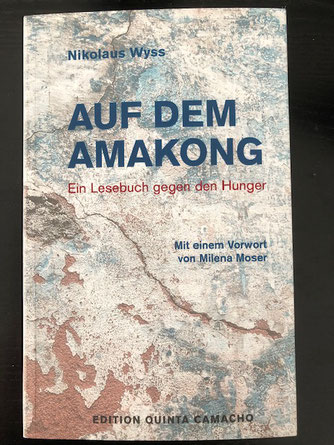

Nikolaus Wyss: Auf dem Amakong

25. November 2020

Nikolaus Wyss gehörte zu den Alten, zu den Vorbildern, als ich mein Studium begann und ich fühlte mich geehrt, als ich später für Der Alltag, den er mit Walter Keller gründete, schreiben durfte. Wie er selber zum Studium der Volkskunde gekommen ist, erzählt er übrigens auch in diesem Buch. Es vereinigt Blogeinträge aus den Jahren 2017 bis 2019. Es sind Texte zwischen AMAzonas und meKONG. Zwischen dem einen Strom, den er als junger Mensch befuhr und gewiss war, dass er wieder in die Gegend kommen würde und dem anderen, auf dem er als älterer Mensch wusste, dass er diese Reise nicht mehr unternehmen würde. Texte zwischen jung und alt. Natürlich immer aus der Mekong-Perspektive. Jugend und Karriere in Zürich, Luzern, Mutter, Vater, Szenen, Haifischbecken. Es ist nicht unnütz, wenn man mit Zürich ein wenig vertraut ist. Die Geschichten sind so geschrieben, dass sie einen nicht mehr loslassen, genau, unaufgeregt und Nikolaus schont sich nicht. Er ist der genaue Beobachter des Alltäglichen geblieben, der er immer war. Ein Alltag, in dem er selber sitzt. Teilnehmende Beobachtung, nannte man das mal. Bei diesen Rückblicken schwingt, bei aller heiteren Schilderung, ein Bedauern mit, dass nicht alles so lief, wie es hätte laufen können, dass manche Ziele unerreicht blieben. Und über allem weht Wehmut. Das Buch ist eigentlich eine Sammelaktion, die so geht: ich gebe mir Mühe und schreibe für euch ein schönes Buch, sagt uns der Autor, ihr kauft es und ich gebe das ganze Geld Suppenküchen in Bogota, wo ich lebe, damit der Hunger weniger wird. Wenn Bücherschreiber doch eine gewisse Eitelkeit an den Tag legen, so ist dieses Buch Ausdruck von ziemlich uneitler Eitelkeit. Bestellen kann man das „Lesebuch gegen den Hunger“ bei: www.trigonis.net. Es kostet 30.-.

Victor Klemperer: Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941

20. November 2020

Aus der Abteilung « Bücher, die ich schon vor langem hätte lesen sollen und jetzt im Büchergestell auf Covid und die zusätzliche Lesezeit gewartet haben“. Klemperer ist vor allem wegen seiner Abhandlung über LTI (Lingua Tertii Imperii), die Sprache des Dritten Reiches , bekannt geworden. In seinen 1995 erschienen Tagebüchern ist diese Sprache natürlich auch ein zentrales Thema. Tagebuch – das heisst, wir tauchen in den Alltag des Schreibers ein, in den Alltag im Nationalsozialismus. Erst entzogen die Nazis dem Professor für Romanistik die Lehrerlaubnis, später durfte er die Bibliothek und die Straßenbahn nicht mehr benutzen, musste von seinem Haus in ein „Judenhaus“ umziehen, wurde auf der Straße angepöbelt und gedemütigt und fürchtete jederzeit um sein Leben. Er erzählt minutiös von den Verboten, Repressalien und Erniedrigungen, denen er täglich ausgesetzt war und analysiert scharfsinnig die Sprache der Nationalsozialisten, zitiert Zeitungen, sammelt Gerüchte, Witze, Anekdoten aus seinem unmittelbaren Umfeld. Klemperer war ein eigentlicher Antizionist. Er verstand sich als durch und durch Deutscher. Das Tagebuch erzählt aber auch vom ganz gewöhnlichen Alltag, vom Geldmangel, vom grossen Wunsch seiner Frau nach einem eigenen Haus, von den Freuden des Autofahrens. Auch als ihm längst klar war, dass er keine Rechte mehr hatte, arbeitete er an seinen Buchmanuskripten über das 18. Jahrhundert in Frankreich weiter. Er erzählt auch von „arischen“ Mitbürgern, die aus Angst wegschauen und von solchen, die Mitmenschlichkeit zeigen, ihm etwas ohne Marken zustecken. Die ersten 700 Seiten umfassen die Zeit bis Ende 1941. Jetzt sind es dann nochmals so viele Seiten bis 45. Man verpasst allerdings etwas, wenn man Tagebucheinträge überspringt. Es braucht die Länge, um die Entwicklung, die kleinen und feinen Etappen mitzubekommen. Unsere Perspektive ist nämlich verstellt, weil wir heute wissen, wie alles geendet hat. Klemperer wusste das nicht.

Riad Sattouf: L'Arabe du futur 5

10.November 2020

Riad Sattouf erzählt in dieser graphic novel sein Leben. Mutter Bretonin, Vater Syrer, aufgewachsen in Syrien und Libyen und nun, das ist Band 5, in Frankreich. Die Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Mit Band 6 soll Schluss sein. Jetzt geht es darum, dass sein Vater Riads Bruder entführt hat. Dann wird dieser Erzählstrang angereichert mit Geschichten, die Sattouf bestens beherrscht, Geschichten, wie sie Jugendlichen halt so passieren. Man gewinnt schon ein wenig den Eindruck, dass Sattouf mit jedem Band ein bisschen mehr verdünnt, damit es noch für weitere Bände reicht.

Metin Arditi: Rachel et les siens

6. November 2020

Erzählt wird die Geschichte von Rachel, die 1917 beginnt und 1968, bzw. 1982 endet. Rachel wächst als jüdisches Mädchen in Jaffa in einem Haushalt auf, den die Familie mit einer muslimischen Familie teilt. Die beiden Familien verstehen sich, sind freundschaftlich verbunden. Metin Arditi arbeitet hier die Geschichte von Brit Schalom ein. Der Bund

wurde von einer Gruppe mittel- und westeuropäischer Intellektueller gegründet, die sich die Förderung einer jüdisch-arabischen Verständigung zur Aufgabe machten. Es ging ihnen darum, ein gerechtes Zusammenleben von Juden und Arabern zu ermöglichen. Dabei sollte das Ziel des Zionismus nicht aufgegeben werden. Ein herausragender Repräsentant der Gruppierung war Martin Buber. Für ihn und seine Mitstreiter war Zionismus verbunden mit der Vorstellung einer anderen, besseren Weltordnung, zu verwirklichen auch in Palästina. Sozialismus, Pazifismus und Messianismus flossen hier zusammen, die Ideologien der radikalen Weltverbesserer im Europa des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In deren Sinne erhob man ethische Höchstansprüche an den Zionismus, die arabische Frage galt dabei als Prüfstein.

Buber stand beispielhaft für eine solche Verständigung von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk, von Kultur zu Kultur und nicht nur von Politikern zu Politikern. Für Palästina dachte man dabei an ein Gemeinwesen mit politischer Parität und zwei gleichberechtigten Staatsnationen. Dies erteilte jeglichem "Judenstaat" eine Absage. Die meisten Araber und Juden waren allerdings damit nicht einverstanden. Das binationale Konzept scheiterte, nicht zuletzt weil immer mehr Moskubim, aschkenasische Juden ins Land einwanderten. Als Leser sind wir bei all den Verwerfungen dabei, folgen Rahel in ein Kibbuz, später nach Tel Aviv, wo ihre Karriere als Theaterautorin beginnt und sie mit dem Scheitern einer Verständigung der beiden Völker in ein persönliches Unglück gestürzt wird. Arditi widmet das Buch übrigens Martin Buber Rachel verschlägt es nach Istanbul, wo der Autor ein weiteres historisches Kapitel einfügt, die Varlik Vergisi, die Vermögenssteuer, welche in den Jahren 1942 und 1944 erhoben wurde und auf die Türkisierung der Wirtschaft zielte. Es traf die jüdische, griechische und armenische Minderheit äusserst heftig. Die letzte Etappe Rachels war Paris. Arditi erweist sich als grossartiger Erzähler, natürlich widerfuhren Rachel schicksalshafte Wendungen, überraschende Begegnungen, die den einen vielleicht kitschig vorkommen mögen, den anderen dem Orient geschuldet.

Metin Arditi kam in Ankara in einer sefardischen Familie auf die Welt, wurde schon bald in ein Schweizer Internat gesteckt, wo er elf Jahre blieb. Später studierte er in Lausanne Physik, ist später ins Immobiliengeschäft gestiegen und dabei sehr reich geworden. Er engagiert sich immer noch als Mäzen, Humanist und wurde ein erfolgreicher Schriftsteller. Deutsch ist von ihm erschienen: Tochter des Meeres, 2009.

Mark Alizart: Chiens

13.10.20

Alizart hat sich als Philosoph dem Hund genähert, hat antike Quellen studiert und Zusammenhänge hergestellt und spekuliert. Luther kommt da auch vor, er hat seinen Spitz Tölpel oder aber Helferlein genannt. Er war auch der Ueberzeugung, dass sie alle Hunde in den Himmel kommen. Auch Freuds Cow-Cow kommt vor, Yves Saint-Laurents Moujik I bis IV und Darwins Hunde. Und Giacometti, der ja immer gehende Menschen gemacht hat, dann aber doch mal einen Hund. Warum ? wollte Jean Genet wissen: „C’est moi. Un jour je me suis vu dans la rue comme ça. J’étais le chien. » Manchmal geht Ailzart dann doch ein klein bisschen weit : « Le chien a créé l’homme pour qu’il gagne la guerre l’évolution à sa place. »

Am interessantesten fand ich die Ausführungen über Sankt Christophorus, der in der Ostkirche nicht selten hundsköpfig dargestellt wurde. Die Hundköpfigen, die Kynokephalen, lebten am Rande der damals bekannten Welt und haben wahrscheinlich ihre Wurzeln bei den Aegyptern, beim Anubiskult. Isidor von Sevilla entschied dann die Frage, ob sie Menschen oder Tiere seien. Weil sie bellen, hat er sich für Tier entschieden. In der Fensterrosette der Kathedrale von Lausanne sieht man übrigens auch einen Knyokephalen. Bei den Aegyptern waren sie für den Uebergang vom Leben zum Tod zuständig, Christophorus trug Christus über den Fluss.

David Grossman: Was Nina wusste

13.10.2020

Der Roman ist eigentlich eine jugoslawische Geschichte, die Lebensgeschichte der Eva Panic-Nahir. Sie heiratete einen serbischen Offizier, beide waren während der Besatzung bei den Partisanen engagiert und wurden zu Beginn der 50er Jahre Opfer des Zerwürfnisses zwischen Stalin und Tito. Ihr Mann nahm sich im Gefängnis das Leben, sie kam auf die Gefängnis-Insel Goli-Otok. Später wanderte sie nach Israel aus, in den Kibbuz Shar Hamakim. Das ist der Stoff für den Roman von Grossman. Grossman schliesst mit diesem Roman an jenen von 2009 „Eine Frau flieht vor einer Nachricht an“. Ein ganz grossartiger Roman. Muss man gelesen haben.

Dorothee Elmiger: Aus der Zuckerfabrik

13.10.2020

Das Buch ist kein Roman, kein Essay, kein Journal, vielleicht alles miteinander. Ein Recherchebericht, Notate, Erinnerungsstücke, Lesenotizen. Und wie ist das zu lesen? Wenn es Musik wäre, dann würde es nicht nach Brahms klingen, sondern eher nach Stockhausen. Also man muss sich schon ein bisschen Mühe geben. Mit der Zeit erkennt man, dass die einzelnen Textsorten nicht einfach zufällig aneinander gereiht sind, sondern dass dahinter die gestaltende Hand der Autorin steht. Eine Hand , die assoziierend arrangiert. Alles vielleicht wie ein gut organisiertes Traumbuch. Wichtige Elemente darin sind etwa die Schilderungen des Psychiatriefalls Ellen West, die immer einen Riesenappetit hatte, der Fall des Lottokönigs, der vor der Million ein Büezer war und bald nachher auch wieder. Dann das Thema Zucker, die Begierde. Zum Zucker ein schönes Zitat von Bernardin de Saint-Pierre (dem wir „Paul et Virginie“ verdanken) aus dem 18. Jh.: „Je ne sçais pas si le caffé & le sucre sont nécessaires au bonheur de l’Europe, mais je sçais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l’Amérique afin d’avoir une terre pour les planter : on a dépeuplé l’Afrique afin d’avoir une nation pour les cultiver. » Geblieben ist mir auch die Anekdote, nach der Toussaint Louverture in seinem Gefängnis von Joux nach Zucker, mehr als ihm zustand, verlangt haben soll (Er war ein haitianischer Sklave, kam in der Zeit der französischen Revolution zu militärischer Macht, Bonaparte wurde er dann doch zu gefährlich und liess ihn im rauhen Jura sterben). Der Laien-Leser, der ich bin, würde manchmal gerne bei den einzelnen Erzählfäden bleiben. Aber die Profi-Leser finden, dass diese Verstückelung halt unserer Zeit entspricht. Klügeres also zu hören in 52 BB:

https://www.srf.ch/audio/52-beste-buecher/aus-der-zuckerfabrik-von-dorothee-elmiger?id=11845671

Ernst Morgenthaler: Eine Reise nach Südfrankreich

19. September 2020

Er war der Vater von Fritz Morgenthaler, der zusammen mit den Parins und Georges Deveureux die Ethnopsychoanalyse erfand. Fritz war ein angesehener Maler. Ich weiss nicht, wie dieses Buch zu mir kam. Morgenthaler erzählt von einer Reise nach Südfrankreich. Man müsse wohl von Zeit zu Zeit auf andrer Leute Türschwelle sitzen, wenn man zu Hause blind geworden sei, gibt er als Grund für die Reise an.. Am Schluss verrät er, dass er mit einem Freund in dessen Auto unterwegs war. „Sonst aber,“ schreibt er, „und auch in Zukunft wieder, gehöre ich zu den Malern, denen Eisenbahn- und Schiffsbillette die einzigen Wertpapiere sind, die sie sich anschaffen, bevor die Sorge um Erspartes sie zu drücken beginnt“. Das Reisetagebuch ist reichlich mit Skizzen illustriert. In Collioure findet er, dass die Maler in Rudeln herkommen und ihre Eigenart und Phantasie mehr in ihrem äusseren Habitus als in den Bildern, die sie malen, dokumentieren. Immer wieder spitze Bemerkungen, treffende Beobachtungen, schöne Anekdoten.

Rutger Bregman: Im Grunde gut

19. September 2020

Ich habe mir diese Lektüre gegen latente Schwarzsichtigkeit verschrieben. Der Autor tritt wild entschlossen gegen Denker wie Augustinus, Hobbes, Luther, Calvin, Nietzsche, Freud und andere an. Nein, meint er, der Mensch ist nicht einfach böse. Da hat er natürlich Rousseau auf seiner Seite und spürt allen Belegen nach, die zeigen, wie gut der Mensch ist. Er findet erstaunlich viele Geschichten, die von der Boshaftigkeit der Menschen erzählen, bei genauerem Hinsehen aber ganz anders vonstatten gingen. Sie wurden aber so erzählt, als wäre der Mensch des Menschen Wolf. Nur das vertrauensvolle Miteinander habe die Menschen weitergebracht.

Elisa Shua Dusapin: Vladivostok Circus

15. September 2020

Die Zirkuswelt eignet sich bestens für die suggestive Prosa der 27jährigen Schriftstellerin aus Pruntrut. Man kann sich den Uebungsraum am östlichen Ende Russlands gut vorstellen, die Melancholie, alles ein klein wenig heruntergekommen, es riecht immer noch nach den Tieren, die da mal gehalten wurden.

Die Spannung kommt vom russischen Barren. Dieser sehr biegsame Barren wird von zwei Männern auf der Schulter getragen und auf dem Barren zeigt die Artistin ihre Kunststücke. Alle drei hochkonzentriert, damit die Turnerin nach ihren Salti nicht abstürzt, sondern wieder auf dem Balken landet. Jede Zeile spannend. Wer wieder mal französisch lesen möchte, dem sei das Buch empfohlen. Einfache und sehr wirksame Sprache.

Hubert Wolf: Der Unfehlbare.

1. September 2020

Weil mir „Die Nonnen von Sant' Ambrogio“ so gut gefallen haben, dachte ich mir, dass mich Hubert Wolf mit dem Pio Nono nicht enttäuschen kann. Das Buch kann man als eine Geschichte des „langen 19. Jahrhunderts“ (von der französischen Revolution bis nach dem Ersten Weltkrieg) mit besonderer Berücksichtigung der Kirchengeschichte lesen. Und die ist ja nicht ohne zu dieser Zeit. Mit der französischen Revolution sieht der Klerus seine Felle davon schwimmen und schlägt wild um sich. Es beginnt der erbitterte Kampf zwischen der Freiheit und der Autorität, zwischen den Liberalen und den Ultramontanen in der Kirche. Die Kirchenfürsten ziehen sich immer mehr zurück auf immer weniger haltbare Positionen. Der Papst tut nicht mehr anderes als zu verdammen und darauf hinzuweisen, dass er allein im Besitze der Wahrheit ist. Da war ein Papst mit einem enorm langen Pontifikat – über dreissig Jahre, Pius XI. Im Alleingang hat er das Dogma der Unbefleckten Empfängnis Mariä verkündet. Ohne die Bischöfe zu konsultieren und ohne irgendwelche biblische Belege dafür zu haben. Das gab es noch nie in der Kirchengeschichte. Aehnlich dreist verfuhr er mit der Erklärung der Unfehlbarkeit des Papstes als Dogma. Da war ein Konzil, das Erste Vatikanische, aber er hat sie alle ausgehebelt. Man liest den Gruselroman von Wolf, Kirchenhistoriker und Priester, mit grossem Vergnügen… Dabei stösst man auch auf einen bedeutenden Schweizer, dem man im Wallis doch ein Denkmal setzen könnte, damit man es heute wieder zerstören könnte. Es geht um

Joseph Kleutgen. Er war seit Beginn seines Studiums 1830 Mitglied der liberalen Burschenschaft Germania München. In Folge der Julirevolution wurde Kleutgen als Anführer verdächtigt, floh zuerst nach Jena, dann nach Münster, wo er sich auf die Seite der konservativen Theologen schlug. 1834 trat er in den Jesuitenorden ein, der in Deutschland verboten war und kam deshalb ins Wallis, nach Brig ins Kollegium Spiritus Sanctus, wo er sein zweijähriges Noviziat begann. Um sich vor den preussischen Behörden zu schützen, nahm er das Pseudonym Guiseppe Peters an und wurde Schweizer. Das muss eine erleichterte Einbürgerung gewesen sein. 1836 wechselte er ans Kollegium St. Michael in Freiburg, wo er zum Priester geweiht wurde. Bis 1843 lehrte er dann in Brig, später am Collegium Germanicum und in der Ordensleitung in Rom. Als er Papst 1848 wegen der Revolution aus Rom fliehen musste, tauchte Kleuten bei einer Frau unter, mit der er eine sexuelle Beziehung unterhielt.

Als Peters war er Beichtvater der Franziskanerinnen des Klosters Sant’Ambrogio. Das war ein Kloster mit strenger Klausur, das von der Mystikerin Agnese Firrao gegründet worden war, die entgegen allen kirchlichen Regeln im Kloster als Heilige verehrt wurde. Im Kloster kam es zu weiteren schwerwiegenden Verletzungen der kirchlichen Disziplin, insbesondere, als die deutsche Fürstin Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen als Novizin in das Kloster eingetreten war und die Praktiken hinterfragte. Gegen sie wurden Mordanschläge unternommen, woraufhin ihr Cousin Erzbischof Hohenlohe sie 1859 aufgrund eines Hilferufs aus dem Kloster befreite.

Im Rahmen der Untersuchungen durch die Inquisition von 1859 bis 1862 wurde die Rolle Kleutgens, als Giuseppe Peters, aufgedeckt. Im Kloster Sant’Ambrogio hatten sowohl er wie einige der Nonnen, insbesondere die Novizenmeisterin des Konvents, systematisch die Klausur gebrochen. Mit ihr hatte Kleutgen wiederum eine sexuelle Beziehung. Er hatte die unzulässige Verehrung von Agnese Firrao nicht nur geduldet, sondern selbst betrieben und gefördert und auch an der Verehrung der Novizenmeisterin als heilig mitgewirkt und ihre Betrügereien rund um angebliche Briefe der Heiligen Maria und die Unterschlagung großer Geldbeträge unterstützt. Kleutgen war sich nicht zu gut gewesen, die Novizenmeisterin zu einem himmlischen Marienbrief zu inspirieren, von dem sein theologischer Hauptopponent innerhalb der Gesellschaft Jesu als Homosexueller diskreditiert und ausgeschaltet wurde. Und alle, über den Jesuitengeneral bis zum Papst glaubten wirklich, dass der Brief tatsächlich von Maria stammte. Quelle bande… Er hatte auch das Beichtgeheimnis vielfach gebrochen und als Beichtvater den Nonnen des Klosters eine nach Kirchenrecht rechtswidrige Schweigepflicht über die unzulässigen Vorgänge auferlegt und nach Auffassung des Gerichts eine Lehre und Moral vertreten, die „weder redlich noch gesund“ gewesen sei. Für diese Vergehen wurde Kleutgen am 18. Februar 1862 als Häretiker verurteilt. Jeder andere wäre auf die Galeere gekommen, er aber wurde bloss für zwei Jahre aus Rom verbannt und ging in das Gästehaus der Jesuiten bei Ariccia. Bereits im Oktober 1863 wurde er begnadigt, kehrte nach Rom zurück. Das zeigt doch auch, wie sehr die Kurie den gewieften Theoretiker brauchte. Für die Päpste Pius IX. und später Leo XIII. war Kleutgen ein wesentlicher Theoretiker der konservativen Lehre der Neuscholastik. Aus seiner Praxis als Konsultator in der Indexkongregation, die auf die Verdammung unangenehmer theologischer Werke spezialisiert war, entwickelte er die Lehre vom „ordentlichen Lehramt“ des Papstes und der Kurie, die dann kulminierte in der Lehre von der „Unfehlbarkeit des Papstes“. Die katholische Kirche hat sich von dieser desaströsen Zeit trotz Zweitem Vatikanischem Konzil längst nicht erholt. Sie funktioniert immer noch wie eine absolute Monarchie und die Bischöfe sind nicht mehr als Oberministranten. Man verachtet immer noch Demokratien und hofiert die neuen illiberalen Staatschefs. Der Match ist noch lange nicht zu Ende gespielt.

Daniel de Roulet: Dix Petites Anarchistes

28. August 2020

Les "Dix petits nègres", le roman policier d'Agatha Christie, un des livres les plus lus et vendus au monde, change de nom. Le nouveau titre français qui est sorti cette semaine aux éditions du Masque est "Ils étaient dix". Daniel de Roulet s’est servi du principe des dix petits nègres pour son roman, qui rend hommage à St-Imier, où il a grandi. Dix jeunes femmes, liées d’amitié, travaillant dans l’horlogerie, fuient la pauvreté et l’étroitesse du pays. Les idées des anarchistes qu’elles écoutent les enflamment et elle partent pour l’Amérique du Sud où elles cherchent à réaliser des principes anarchistes : ni dieu, ni maître, ni mari. L’une après l’autre meurt, il ne reste que Valentine, qui nous fait part du sort de ses amies, à la fois très sobre, critique et empathique.

Ist auch auf deutsch erschienen.

Leïla Slimani: Dann schlaf auch du

20. August 2020

Das ist die Geschichte einer Nanny. Sehr spannend und gekonnt erzählt. Aber irgendwie wird ihr Wandel von der Supernanny zum Monster nicht so richtig einsichtig. Ex Libris Franz.

Pascale Robert-Diard: Verrat

20. August 2020

Die Gerichtsberichterstatterin erzählt uns einen Fall, der in 70er-Jahren den Anfang nahm. Eine Frau verschwand spurlos. Bald wird ein Anwalt verdächtigt, der ihr ziemlich unelegant viel Geld abgenommen hat. Aber hat er sie auch getötet? Der Fall wurde zweimal vor Gericht verhandelt und immer blieb er frei. Schliesslich packt ein Sohn aus, der ihn bis anhin immer verteidigte. Schliesslich wurde er doch über dreissig Jahre später verurteilt, die Leiche ist nie gefunden worden. Eine spannende pechschwarze Geschichte auch darüber, wie Menschen böse sein können und Familien zerstören. Ex libris Franz.

Ismail Kadare: Geboren aus Stein

2. August 2020

In „Geboren aus Stein“ sind Texte aus der Zeit von 1984 bis 2013 versammelt. Es geht um Familiengeschichte, erzählt aus der Perspektive des Knaben und seines Freundes. Es entsteht ein Bild einer Clan-Gesellschaft in der Bergstadt von Gjirokastra im Süden Albaniens in einem toxischen Mix mit den Zuständen unter der sozialistischen Diktatur von Enver Hoxhas, der auch aus Gjiroskastra stammte. Über Kadares politische Ambivalenz, nett gesagt, lasse ich Kundigere referieren. Die Geschichten erzählen von den Streichen der Jungen, den ersten Schreibversuchen und von der Komik, der manchmal traurigen Komik, die sich aus seltsamen Vorschriften und Gesetzen der Zeit ergaben. Im letzten Teil lesen wir einen knapp hundertseitigen Roman über seine Mutter, die „die Puppe“ genannt wird. *Puppe“, weil sie undurchschaubar ist, maskenhaft und weil sie sich von den Kindern wie eine Puppe behandeln lässt, mit Spangen und Schleifen in den Haaren. Es ist auch die Geschichte einer Frau, die immer den Eindruck hatte, dass sie von ihrem viel zu grossen Haus „aufgefressen“ wird.

John Berger: Von ihrer Hände Arbeit

25. Juli 2020

John Bergers Geschichten vom Landleben in der Haute-Savoie sind ganz grosse Klasse. Zwar auch schon 40 Jahre alt, aber noch frisch und gültig.

C.F. Ramuz: Derborence

22. Juli 2020

Eine Liebesgeschichte zwischen Thérèse und Antoine. Sie aus besserem Haus, er aus ärmeren Verhältnissen. Séraphin renkt das ein, die beiden dürfen heiraten und er und Antoine steigen auf die Alp von Derborence. Der dritte grosse Akteur neben den Liebenden ist der Berg. Er spricht auch mit. Er grollt und donnert und bestraft Gute und Böse, begräbt die Sennen und die Tiere in Derborence unter den Steinmassen. Er ist der Teuflische, Les Diablerets. Eine eigentliche griechische Tragödie. Die Dorfbewohner übernehmen den Part des Chores, die Protagonisten tragen wie Masken, das Schicksal nimmt seinen Lauf. Allerdings, am Schluss siegt die Liebe. Antoine kann sich zwar retten, aber der Berg holt sich ihn zurück, er kann nicht leben, ohne auch Séraphin zu retten. Allein Thérèse kann ihn aus den Diablerets-Felsen zurückholen.

Omri Boehm: Israel - eine Utopie

16. Juli 2020

Omri Boehm, Jahrgang 79, geboren in Haifa, lehrt heute in den USA Philosophie. Eva Illouz bezeichnet ihn als den bedeutendsten Intellektuellen aus der israelischen Diaspora. Er verfüge über die Schärfe des Fremden und das Mitgefühl des Zugehörigen.

Im ersten Kapitel geht es um das Vergessen. Im Mittelpunkt steht ein kurzer Artikel in der Haaretz aus dem Jahr 1988. Der Artikel stammt von Yehuda Elkana, er hat als Kind Auschwitz überlebt und wir kennen ihn in der Schweiz gut, er war ein paar Jahre Professor an der ETH. „Lob des Vergessens“ heisst der Artikel und ist ein paar Monate nach Ausbruch der Intifada erschienen. (hier in deutscher Übersetzung: http://www.ipk-bonn.de/downloads/ro.20100501.Holocaustvergessen_Elkana388.pdf) Elkana schreibt, es indoktriniere israelische Kinder zu „hassen“, wenn man sie lehre, sich zu „erinnern“. Wäre nicht der „Holocaust so tief in unserem Nationalbewusstsein verankert“ worden, schrieb er, hätten unsere politischen Perspektiven „ganz anders ausgesehen“. Aber ist es für das Überleben der liberalen Demokratie notwendig, dass sie nie vergisst? Boehm führt aus, dass die schiere Existenz der Demokratie gefährdet ist, wenn die Erinnerung an vergangene Opfer eine aktive Funktion im demokratischen Prozess übernimmt. „Elkanas Provokation trifft den Nerv, weil die politisch-metaphysische Existenzangst die Israelis dazu verleitet hat, von der Berufung auf den Holocaust als einem politischen Argument unmerklich überzugehen, den Zionismus als eine Art angstbasierten mythischen Holocaust-Messianismus zu betrachten“. Es ist die politische Instrumentalisierung der Erinnerung also, die des Teufels ist. Franzosen z.B. erinnern sich wohl an die Bartholomäusnacht. Das hindert sie nicht, heute alle Franzosen zu sein, sie erinnern sich nicht primär als Protestanten oder Katholiken. Wie kam diese missbrauchte Erinnerung in die israelische Gesellschaft? Boehm meint, dass das mit dem Eichmann-Prozess passierte. Der Prozess habe in erster Linie dazu gedient, den Holocaust in den einigenden Grundsatz der nationalen israelischen Identität einzuschreiben. Fatal daran ist, dass damit die Israelis lernten, die Palästinenser in eine Reihe mit den Tätern zu stellen.

Im zweiten Kapitel geht es nochmals ums Erinnern. „Die Nakba erinnern“. Es geht um die Weigerung weiter Teile der israelischen Gesellschaft, an die die Vertreibung der arabischen Bevölkerung 1948 zu denken. Der Historiker Tom Segev hat zwar dazu grossartige Arbeit geleistet, aber diese Geschichte bleibt weitgehend tabu. Boehm kritisiert die beiden Literaturstars Oz und Grossman heftig. Sie setzten sich zwar immer für ein Ende der Besatzung ein, was aber die Verbrechen an der arabischen Bevölkerung betraf, blieben sie stumm. Oz fabrizierte sogar geschönte Kriegserinnerungen. Zeigt sich hier mit Boehm eine jüngere Generation, die nun nicht nur auf 1967, sondern auf 1948 zurückschauen will? Bei dieser Weigerung kann man auch den Diskurs der „Umsiedlung“ verorten, Diskurs, der immer schwelt, manchmal auch an die Oberfläche gerät, wie mit dem ehemaligen Aussenminister Liebermann.

Boehm versteht sich als Zionist und meint, dass dem liberalen Zionismus die Zukunft gehört. Das findet im dritten Kapitel statt. Aber zuerst noch die Frage: kann ein jüdischer Staat eine liberale Demokratie sein? Kann er nicht, meint Boehm. Das könne man leicht an den religiösen Vorschriften ablesen. Würde irgendein Staat die religiösen und kulturellen Freiheiten von Juden so massiv einschränken, wie Israel das tut, dann würde es mit gutem Grund als antisemitisch gebrandmarkt. Die religiösen Rechten müssten nicht durch eine Sakralisierung des jüdischen Nationalismus gesichert werden. Das könnte verfassungsrechtlich bestens gelöst werden. Boehm zieht alles heran, was seiner Idee von einem binationalen Staat entgegenkommt. Auch den ultrarechten Wladimir Jabotinsky, aber auch Hannah Arendt. Denn, die Idee der Zweistaatenlösung sei definitiv tot. Und es sei eine verheerende Lüge der EU und Bullshit à la Trump, noch daran festzuhalten. Also, der Oslo-Prozess ist gescheitert, nehmen wir davon, was gut war, nämlich den Dialog und nehmen wir, das uns frühe Zionisten gesagt haben, nämlich, dass es nur mit einem Zusammenleben gehen kann.

Das letzte Kapitel heisst: „Republik Haifa“. Er nimmt seine Heimatstadt als Beispiel, wie es gehen könnte und greift auf einen Plan von Menachem Begin zurück. Carter und Sadat drängten ihn, in den späten Siebzigern, nicht nur Frieden mit Aegypten zu machen, sondern auch den Palästinensern etwas anzubieten. Der Plan ist wirklich erstaunlich und wurde sogar von der Knesset angenommen. Es war ein Plan für einen binationalen Staat. Begin, der alte Terrorist, sah sogar vor, dass Palästinenser die israelische Staatsbürgerschaft beantragen können. Boehm modernisiert nun diesen Plan, der in der Versenkung verschwand. Ein Plan, der also zwei Bundesländer, zwei Kantone vorsieht, föderal organisiert und mit gemeinsamem Gerichtshof weder in Jerusalem noch in Tel Aviv, sondern in Haifa. Das ist natürlich utopisch. Aber was ist die Alternative? Ist es Apartheid? Oder wie man beschönigend schon sagt: Apartheid mit menschlichem Antlitz?

Eine sehr anregende und gute Lektüre. Vielleicht auch, weil es in zwei Schreibklausuren in Zumthors Ferienhäusern in Leis (Vals) fertiggestellt wurde ;)

Die Palästinenser würden bei dieser „Lösung“ - einmal mehr - erst gar nicht gefragt. Sari Nusseibeh, der frühere Präsident der al-Quds-Universität, hat vor Jahren den gleichen Vorschlag gemacht.

S. Corinna Bille: Von der Rhone an die Maggia

12. Juli

John Fante: Arturo Bandini

10. Juli 2020

So, das musste nun auch mal sein. Nicht nur weil der Übersetzer Capus ist, sondern auch weil Jean-Pierre Rochat so etwas wie der Bandini oder der Fante des Berner Jura ist. Fante ist ein grossartiger Erzähler. Sein Held versteht sich als bester Schriftsteller und im nächsten Augenblick als völliger Versager. Er fragt sich regelmässig, ob er nicht doch eine Todsünde begangen hat und tut schliesslich wirklich alles, was Gott verboten hat. Und immer wenn er Geld hat, kauft er sich schöne neue Kleider. Ich kann schon verstehen, weshalb Züri West ihm ein Album gewidmet haben.

Laurence Boissier: Histoire d'un soulèvement

6. Juli 2020

Die Lektüre dieses Romans ist die bequeme Art auf eine neuntägige Alpenwanderung zu unternehmen und gleichzeitig viel über die Erdgeschichte der Alpen erfahren. Die Erzählerin hatte es nie mit Wandern, Skifahren, Krakseln und so. Soweit, dass die Familie es ohne sie praktizierte. Sie wollte es ihnen und sich zeigen, dass sie es doch kann und nimmt an einer Alpenwanderung teil. Das wird mit sehr viel Witz und Selbstironie erzählt, die Erzählerin, Laurence, ist anfänglich zumindest eine Plage, eine doch liebenswürdige Plage. Und der Leiter der kleinen Gruppe bemüht sich nicht, die Berggipfel zu benennen, sondern erzählt die Geschichte der Steine, der Auslöschungen von Tieren und Pflanzen. Die beiden Erzählungen, die der Gruppe und die der Erdgeschichte kommen sich immer wieder und fein ganz nahe.

Yotam Ottolenghi, Sami Tamimi: Jerusalem

3. Juli 2020

Kochbücher sind ja auch Bücher und da gibt es solche, die man mit Gewinn liest. Autoren von „Jerusalem“ sind Ottolenghi und Tamimi. Sie sind beide in Jerusalem aufgewachsen, der eine als Israeli, der andere als Palästinenser. Heute sind sie beide erfolgreiche Geschäftspartner in London. Sie machen ein paar interessante Dinge. Sie bleiben nahe an der traditionellen Küche, machen sie aber doch für uns gut nachvollziehbar. Ich höre manchmal die Kritik, dass die Rezepte zu kompliziert sind. Sind sie gar nicht. Mit zwei, drei zusätzlichen Gewürzen, geht alles einfach. Pinienkerne, die bei uns sauteuer sind, kommen fast immer vor. Und Zimt! Es ist eine sehr schnelle Küche. Bei vielen Rezepten ist in zwanzig Minuten alles fertig. Man findet keine fertigen Menues. Das besprochene Gericht kann man so einsetzen wie man möchte, als Hauptmahlzeit oder als Beilage. Oder ein-, zweimal aufwärmen. Grosse Fleischstücke kommen nicht vor. Immer wiedermal Hackfleisch, Pouletflügeli, Lammstückli, Shrimps. Die Autoren erzählen auch häufig, woher sie das Rezept haben. Geografisch und kulturell kommt da natürlich vieles zusammen vom Libanon bis Jemen bis zu den Juden im Maghreb. Man liest die Texte zu Gewürzen und Essgewohnheiten gerne und mit Gewinn. Der Food-Fotograf Lovekin musste sich einiges einfallen lassen, denn farblich bleiben die meisten Gerichte in Brauntönen. Am liebsten habe ich den Mangold mit Anke plus Olivenöl, Pinienkerne, Knoblauch, Weisswein, Paprikapulver und darüber eine Tahinisauce mit griechischem Joghurt und Zitronensaft.

Pierre-Yves Donzé: Les patrons horlogers de La Chaux-de-Fonds

1. Juli 2020

Wie wurde La Chaux-de-Fonds zu einer Welt-Uhrenmetropole ? Es interessierten mich weniger die Gründerväter, als jene Patrons, die den Übergang von den kleinen Ateliers zur Industrie bewerkstelligten. Dabei sind vor allem die jüdischen Patrons interessant. Das kann man sehr schön am Beispiel der einst grössten Uhrenfabrik der Schweiz, der Tavannes Watch, sehen. Ein Uhrmacher aus Le Locle, Henri Sandoz, hatte die Idee für eine Fabrik nach amerikanischem Vorbild. Man hat sich sehr genau angesehen, wie man dort Uhren industriell und damit viel billiger herstellen konnte. In Le Locle so eine Fabrik zu bauen war nicht möglich, die herkömmlichen Uhrmacher wollten so was nicht. In Tavannes tat man alles für Arbeitsplätze, stellte Land zur Verfügung. Fehlte noch das Geld. Sehr viel Geld für damalige Verhältnisse. Das kam von Théodore und Joseph Schwob. Das waren keine Brüder, wie manchmal fälschlicherweise geschrieben wird. Aber beide sind ursprünglich von Hegenheim im Elsass, wo viele Juden lebten, die sich in Basel nicht niederlassen durften. Als Théodore nach La Chaux-de-Fonds kam, war er noch Pferdehändler, stieg aber bald ins Uhrengeschäft ein. 1860 gründete er mit seinem Bruder Abraham, der in Paris lebte, die Gesellschaft Schwob Frères & Co. Die Geschäfte liefen glänzend. Théodore stirbt 1896. Von den neun Kindern heiraten die Mädchen Uhrmacher, die Knaben Uhrmachertöchter. Alle aus jüdischen Familien. Deren Kinder werden im Ausland ausgebildet (in Russland, Japan, USA, Frankreich) und arbeiten auch im Betrieb der Familie.

Joseph Schwob kam auch aus Hegenheim, war aber Textilhändler und stieg auch später in den Uhrenhandel ein. Er wurde eine wichtige Persönlichkeit der jüdischen Gemeinde von La Chaux-de-Fonds. Er hatte vier Kinder, die wiederum sich im jüdischen Uhrenmilieu der Stadt verheirateten. Was machte die jüdischen Uhrenbarone in dieser Zeit von 1880-1914 so mächtig? Sicher einmal die Endogamie. Man heiratete untereinander und führte die Unternehmen gemeinsam. Dann der Schritt zur Industrie, den alteingesessene Uhrmacher nicht machen wollten. „Nicht-Uhrmacher“, wie die beiden Schwob, erkannten den Gewinn der industriellen Herstellung von Uhren. Allerdings, aus eigenständigen Uhrmachern wurden nun Arbeiter. Sie waren auch bestens vernetzt in einem globalisierten Markt und schliesslich brachten sie auch das Kapital für die Fabriken auf, was für damalige Zeiten in ungeheuren Mengen gebraucht wurde. Die Familien gehörten zu den reichsten von La Chaux-de-Fonds. Noch reicher wurden sie, zusammen mit den anderen Uhrenfirmen, während des Ersten Weltkrieges, mit der Produktion von Munition für beide Kriegsparteien.

Allerdings, nicht alle Familien konnten ihren wirtschaftlichen Erfolg über mehrere Generationen hinweg retten. Dort wo mehrere dieser genannten Elemente des Schlüssel zum Erfolg wegfielen, schwand schliesslich auch der grosse Wohlstand.

Edward W. Said, David Barsamian: Culture et résistance

18. Juni 2020

Edward Said zählt zu den grossen Denkern des 20. Jahrhunderts. Sein Buch „Orientalismus“ (1978), in dem er den eurozentrischen Blick auf die Gesellschaften des Nahen Ostens bzw. der arabischen Welt zeigt und kritisiert, ist immer noch sehr lesenswert und inspiriert heute noch die Forscher des Postkolonialismus. In diesem Interviewbuch aus dem Jahr 2003 geht es aber in erster Linie um Israel und Palästina. Said war zu diesem Zeitpunkt schon schwer krank, er starb im Jahre der Herausgabe. Interviewer ist der armenisch-amerikanische Radiomann David Barsamian, der mit seinen vielen Noam Chomsky-Interwies bekannt wurde. Der Palästinenser Edward Said war damals, als die Oslo-Verträge (1993-1995) abgeschlossen wurden, einer der wenigen heftigen Gegner dieser „Friedensverträge“, was bei vielen Friedliebenden Unverständnis auslöste. Heute, da die Verträge tot sind, kann man nur sagen: Er hatte wohl recht. Seine Kritik war eine sehr grundlegende. Einfach gesagt, war er der Meinung, dass man nicht bei 1967, sondern bei 1948 anfangen muss. Das heisst, also bei der Gründung des Staates Israel und der Vertreibung der Palästinenser und nicht beim Sechstagekrieg. Im Oslo-Prozess ist das schwierige Thema des Rückkehrrechts der Vertriebenen nämlich völlig ausgeklammert worden, bzw. auf später, viel später verschoben worden. Was als Nebenthema angesehen wurde, war für ihn zentral (vielleicht auch, weil er zu den Vertriebenen zählte). Er war schon damals für einen binationalen Staat mit Palästinensern und Israeli. Was damals als völlig als utopisch galt, ist auch heute noch utopisch. Aber warten wir mal hundert Jahre und schauen dann wieder.

Fritz Mühlenweg: Kleine mongolische Heimlichkeiten

15. Juni 2020

« Ein westlicher Wissenschaftler freundete sich im Laufe seiner ethnologischen Forschungen mit einem mongolischen Familienoberhaupt an, verbrachte viel Zeit mit ihm und praktizierte teilnehmende Beobachtung. Im Laufe der Zeit fiel ihm auf, wie unschön, geradezu wie hässlich er über seine Frau sprach. Nicht nur das, er benahm sich der Frau gegenüber auch äusserst grantig. Obschon er den Mann sympathisch fand, sah er sich der Objektivität willen gezwungen, in seinen Forschungsnotizen festzuhalten, dass der Mongole mit seiner Frau alles andere als nett ist. Dann starb die Frau. Später, als die beiden wieder einmal zusammen ausritten, bemerkte der Forscher Tränen in den Augen des Mongolen. Vorsichtig versuchte er zu erfahren, was den Freund so bewegte. „Du verstehst nichts“, meinte dieser, „dann lehre mich doch zu verstehen“, antwortete der Wissenschaftler. Da erfuhr er, dass der Mongole um seine Frau trauerte, die er sehr liebte. „Aber…“ meinte der westliche Gast zögerlich, „von dieser Liebe hat man nichts bemerkt, als deine Frau noch lebte, wenn ich das so sagen darf.“ „Du verstehst nichts“, wiederholte dieser und „ich habe die Frau sehr geliebt, aber ich konnte es ihr nicht offen zeigen. Wenn die bösen Geister gesehen hätten, wie glücklich ich mit ihr bin, hätten sie mein Glück zerstört.““ Diese Geschichte erzählte ich die letzten dreissig (?) Jahre ab und an. Ich habe sie mal gelesen (ich glaube Köbi hat mich damals auf das Buch aufmerksam gemacht) und ich fand sie ein treffendes Exempel dafür, wie man sich (der Forscher insbesondere) täuschen kann. Es war nicht so, dass mich das Los der Frau nicht interessiert hätte, aber darüber erzählte die Geschichte nichts. Also erweiterte ich die Geschichte. Es schien mir logisch, dass auch die Frau die Macht der bösen Geister kannte und wohl wusste, dass der Mann nur der Geister wegen böse mit ihr war, aber dass er sie eigentlich liebte. Die beiden führten also zuhanden der Geister Zankereien auf, stillschweigend aber liebten sie sich. Mir schwante, dass ich mich im Laufe der Jahre sehr weit von der originalen Geschichte entfernte. Wo habe ich sie gelesen? Bei der Suche hat mir Ekkehard Faude (danke!), der verschiedene Text von Fritz Mühlenweg herausgegeben hat, geholfen. Durch ihn bin auf das Buch der kleinen mongolischen Heimlichkeiten gestossen und ich habe das Cover widererkannt. Darin findet sich die Geschichte „Hochzeit in der Mongolei“. „Von den Frauen spricht man am besten nicht, es sei denn, sie sind schon tot“, sagt da der Mongole Pandiriktschi. Ein kluger Mann spricht überhaupt nicht über seine Frau. „Wenn es aber einen drängt,… dann sagt man: ‚Ach, dass ich an dieses Unmensch geraten musste…‘ Man dürfe doch nicht sein Glück verschreien. Wer sein Glück nicht für sich behalten kann, habe es verdient, dass man ihm es wegnehme. Dass der Mongole dem Fremden sagt, dass er nichts versteht, wird tatsächlich so erzählt. Die bösen Geister, die Dämonen kommen auch vor, aber nicht so unmittelbar. Ich muss zugeben, dass ich die Geschichte nach und nach ziemlich romantisiert habe. Die Perspektive der Frau kommt natürlich im Original nicht vor, die war damals noch nicht Mode. Ich finde schliesslich meine Geschichte besser als das Original (!), aber danke Fritz Mühlenweg für die Geschichte. Die anderen Geschichten in dem Buch sind nicht minder gut. Er war tatsächlich in der Mongolei. Er hat an einer Expedition mit 3000 Kamelen in den 20er Jahren mit dem schwedischen Geografen Sven Hedin teilgenommen und lernte tatsächlich Land und Leute in der Mongolei kennen. Deutschland hat die Expedition finanziert. Man wollte das ganze Gebiet zwischen dem Westen und China erkunden für künftige Luftfahrstrecken, so die offizielle Version. Mühlenweg machte sich später als Maler (ein Freund von Otto Dix) und Autor einen Namen.

Andrea Wulf: Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur

14. Juni 2020

Das war ein Tipp von Dominik. Das Buch liest sich gut, sehr gut geschrieben, habe viel gelernt. Man beginnt die Lektüre mit der Idee, klar Humboldt, kennen wir und entdeckt, dass man doch nicht viel von ihm weiss. Interessant sind die Kontexte, die Andrea Wulf ausbreitet, etwa die Freundschaft mit Goethe und dessen Naturinteressen. Man kann Humboldt als Antwort auf Descartes sehen, für den Tiere und Pflanzen eher Maschinen glichen und so funktionierten. Humboldt entwickelte eher einen Blick fürs Ganze, für Organisches. Daraus aber einen Gegensatz zwischen französischem und preussischem Denken zu konstruieren, wäre ganz falsch. Humboldt hat, auch das eine Entdeckung für mich, die meiste Zeit seiner fruchtbarsten Forscherjahre in Paris verbracht, weil es in Berlin nicht zum Auszuhalten war. Auch auf seiner wichtigen Forschungsreise nach Südamerika war er von einem französischen Forscher begleitet. Andrea Wulf streicht gerne heraus, wie sehr Humboldt bereits damals, er lebte von 1769 bis 1859, über die grossen Umweltsünden Bescheid wusste. Er kannte die Zusammenhänge zwischen dem Abholzen der Wälder und den Wasserproblemen. Er war übrigens auch ein klarer Gegner der Sklaverei, was ihm viele Feindschaften einbrachte. Er hat vielen jungen Forschern grosszügig geholfen, auch finanziell, obwohl er immer knapp bei Kasse war (auch dem Neuenburger Glaziologen Louis Agassiz, damals sehr begehrt, heute ist man in der Schweiz daran, seinen Namen von Plätzen, Strassen und Bergspitzen zu entfernen, weil er ein Rassist war (etwas billig so im Nachhinein)). Humboldt muss unablässig geredet haben. Er war nicht zu stoppen. Das muss nicht immer einfach gewesen sein… Rührend übrigens die Beziehung Humboldt – Darwin. Gut, dass den „Nachfolgern“ viel Platz eingeräumt ist. Dem Amerikaner Henry David Thoreau etwa, der mit dem Buch „Walden“ den amerikanischen Umweltschutz anschob. Oder George Perkins Marsh, der die Verschwendung der natürlichen Ressourcen geisselte (1864) oder Ernst Haeckel, der den Begriff „Oekologie“ prägte (1869). Alles Leute, die Humboldts Werk in- und auswendig kannten und sich immer auf ihn berufen haben.

Pierre-Yves Donzé: Des nations, des firmes et des montres

29.5. 2010

Donzé ist einer der wichtigsten Uhrenindustriehistoriker, der neue Davis Landes. Er unterrichtet an der Uni Osaka. Im Vorwort outet er sich als „altmodisch“, weil er herkömmliche business story betreibe und holt dabei zu einem Gingg ans Bein der westlichen Universitäten aus. Sie würden sich kaum mehr für Industrie, Technologie und Finanzen interessieren, sondern eher für Geschlecht, Kultur und Konsum. Na ja. Wir lesen trotzdem auch gerne eine „altmodische“ Geschichte. Donzé sagt, dass man die Entwicklung der Uhrenindustrie nicht mehr aus seiner nationalen Perspektive betrachten kann. Es geht nicht mehr um den Kampf zwischen Nationen, sondern zwischen Mulits. Eine „Schweizer“ Uhrenindustrie gibt es nicht mehr. Die Konkurrenz von Rolex ist nicht Seiko, sondern Omega.

Die Geschichte der Uhrenindustrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleicht jener der anderen Industrie in der Schweiz stark. Sie funktioniert, weil die Arbeitskräfte billig sind. Das heisst: magere Löhne, Kinderarbeit, Heimarbeit, Verlagsystem, etc. Dann auch die starke Exportorientierung. Das heisst: Unternehmer schicken ihre Söhne nach London, dann nach Asien. Schon 1818 lässt sich Edouard Bovet aus dem Val-de-Travers in Kanton, in China, nieder und schickt von dort Entwürfe für Zifferblätter nach Hause, die den Geschmack der chinesischen Kunden treffen sollten. Besonders interessant ist das Kapitel über die Uhrenkrise in der Schweiz in den 30er Jahren. Wie nie zuvor investiert der Bund grosse Summen in die Uhrenindustrie, was so gar nicht zur Schweizer Industriepolitik passte. Warum? Um die Region zu stützen? Die Arbeitsplätze ? Nein, die Banken hatten vorher bereits sehr viel Geld dort platziert, jetzt ging es in erster Linie darum, die Banken zu retten.

Wie den Erfolg der Uhrenindustrie bis in die 70er Jahre erklären ? Er liegt zuerst einmal im Objekt selber, es ist teuer und einfach zu transportieren. Es ist also einfacher zu exportieren als im Ausland zu produzieren. Dann hat auch ein nationales Kartell lange funktioniert, bis Ende der 60er Jahre. Die Quarzuhr liess dann die Produktionskosten stark reduzieren und der Oelschock hat den Franken gegenüber dem Dollar verteuert. Es war also für die Amerikaner billiger, in Japan Uhren zu kaufen. Das Kartell musste also fallen, Auslagerungen der Produktion in Ausland wurden erlaubt und gleichzeitig schuf man Regeln für das « swiss made » (1971). Etwas paradox, aber es hat funktioniert.

Die Uhrenindustrie ist global geworden, folgerichtig erfahren wir also auch viel über die anderen Uhrennationen, ihr Auf- und Ab. Frankreich, Deutschland, USA, Japan und Hong Kong. Und ein kurzer Blick in die Zukunft mit dem Aufkommen der smartwatch. Die mag vorläufig die Luxusuhren nicht zu konkurrenzieren, aber wer weiss schon, was die Zukunft bringt.

Stefan Keller: Spuren der Arbeit

19.9.2020

Von der Form her werden wir sehr gut bedient. Wie man das früher manchmal gepflegt hat, enthält das Inhaltsverzeichnis zum Titel ein paar Zeilen Weiterführendes. Also z.B.: „Kinder. Im dritten Kapitel arbeiten die Kinder an sechs Tagen pro Woche, und das erscheint normal. Wer die Kinderarbeit abschaffen will, trifft auf heftigen Widerstand von Eltern wie Unternehmern.“ Dann liest man die zehn Kapitel ohne Bemerkungen, Fussnoten und Fotos. Wichtige Quellen- und Literaturangaben sind im Text eingebaut. Anschliessend liest man das Buch noch einmal, diesmal schon gut informiert , als Bilderbuch. Auf 31 Seiten ausgewählte Fotos, Postkarten, etc. Als Zwischengang die Quellen, ausgewählt und sparsam kommentiert und zum Schluss, um einen zeitlichen Ueberblick zu haben, eine Chronologie 1801-1999. Das muss das Historikerherz erfreuen, aber auch jenes des interessierten Lesers. Man wirft ja gerne mal einen Blick in die Küche oder in die Werkstatt und Pädagogik sollte eigentlich nicht zum Schimpfwort verkommen.

Erzählt werden wichtige Kapitel der Industriegeschichte des Thurgaus. Allerdings mit der dezidierten Perspektive von Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist gar nicht so einfach. ArbeiterInnen arbeiten ein Leben lang und hinterlassen keine schriftlichen Spuren. Ausser sie kommen vor Gericht oder verunfallen und die Zeitung berichtet über sie in der Rubrik „Vermischtes“ oder so. Darum sei die Lektüre der Quellen empfohlen. Man ermisst dabei auch den grossen zeitlichen Aufwand, alle diese kleinen Meldungen aufzuspüren. Mit dem Abschreiben eines Wikipedia-Artikels ist es da nicht getan. Der Kontext dieser Berichte geht dabei nicht verloren, sie werden sozusagen ins Gesamt-Bild gesetzt. Es ist verrückt, was die Leute alles durchmachen mussten. Und es ist beschämend, wie wir sie vergessen haben.

Ich lese im Moment einiges über die Industriegeschichte im Jura. Es fallen die vielen Parallelen auf: Billige Arbeitskräfte, Kinderarbeit, Geschäftsverbindungen über London nach China und Indien, usf. Aber davon mehr das nächste Mal.

Jean-Pierre Rochat: Le bouc

19. Mai 2020

Das ist der neueste Rochat. Erzählungen. Er nennt sie frissons. Schauder. Nicht mehr Geschichten vom Rande des bäuerlichen Lebens sondern vom Abschied von Weide und Ziege, Pferd und Hund. Geschichten, die in Träume verfallen und sich dort verlieren.

Heinrich und Margarethe Schmidt: Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst

11. Mai 2020

Das ist eigentlich ein Lehrbuch, das man mit Vorteil mit dem Bleistift liest.

Oder ein Führer, den man immer wieder zur Hand nimmt um nachzuschlagen. Da ich aber keine Prüfung abzulegen und auch keinen Vortrag zu halten habe, habe ich es einfach so gelesen. Die AutorInnen

machen drei Kapitel: Tiere, Engel, Maria. Tiere treten etwa als Symbole auf, der Pelikan für Christus zum Beispiel. Viele Tiere, etwa an romanischen Bauwerken, zeigen sich ziemlich grimmig. Sie

wollen aber nicht uns Menschen erschrecken, sondern die so zahlreichen bösen Wesen, die es zwischen Himmel und Erde gibt, davon abhalten, in die Nähe des heiligen Hauses zu kommen. Wir

unterliegen auch Missverständnissen: Wir meinen Ungeheuer zu sehen, die Menschen fressen. Nein, sie fressen sie nicht, sie kotzen sie heraus, denn am Jüngsten Tag müssen alle Menschen vor dem

Richterstuhl erscheinen, die Toten auferstehen und die Gefressenen wieder aus dem Ungeheuer gewürgt werden. Angst ist das dominierende Thema hinter den meisten Tierdarstellungen.

Engel sind keinesfalls eine christliche Erfindung. Wenn man glaubt, von

Göttern oder Gott beherrscht zu werden, muss man denen auch entsprechendes Personal zugestehen. Das gilt für sämtliche Götterwelten. Diese himmlischen Heerscharen sind nach dem weltlichen Vorbild

gestaltet. Eine höfische Welt mit Bediensteten für alles und jedes, Botschafter, Kuriere, Krieger, Rächer. Und Hierarchien, aus denen nie einer schlau geworden ist. Aber in etwa: Cherubime,

Serafine, Erzengel, im Neuen Testament dann auch Thronen, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten und Kräfte. Das Geschlecht der Engel? Mal waren es eher Männer, dann eher Frauen, dann eher putzige

Putti, mal mit, mal ohne Flügel. Und dann gibt es noch Mischwesen. Interessant das Beispiel der Darstellung der Evangelisten. Vier an der Zahl, wie die Elemente, wie die Winde, wie die Cherubime,

die vier Köpfe und vier Flügel tragen. Sie vereinigen in sich die Geistigkeit des Menschen, die Machtfülle des Löwen, die unerschöpfliche Lebenskraft des Stiers, den Scharfblick des Adlers. Diese

vier Gestalten kommen später auch in der Apokalypse vor. Aus diesen und weiteren Traditionen hat man schliesslich dem Matthäus den Menschen zugeordnet, denn Matthäus bringt im ersten Kapitel den

Stammbaum von Jesus, den Löwe dem Markus, denn die Busspredigt des Johannes des Täufers in Markus 1 wird mit dem Brüllen des Löwen verglichen, den (Opfer-)Stier dem Lukas (Lukas 1, Opfer des

Zacharias) und den Adler dem Johannes, denn der Johannes-Prolog zeigt, dass dieser Evangelist „höher fliegt als die anderen“. Diese Tiere sind aber alle geflügelt.

Und schliesslich die Darstellungen von Maria. In der Ostkirche bleibt das

Marienbild über lange Zeit immer das gleiche, es gibt nur wenige Varianten und die Künstler fertigen die Bilder unter Fasten und Gebeten an. In der Westkirche werden unzählige Versionen

durchgespielt. Von der Gottesmutter über die Maria lactans, die mater dolorosa, Anna Selbdritt, Maria im Rosenhag bis zur Schutzmantelmadonna.

Meinrad Inglin: Schweizerspiegel

2. Mai 2020

Die Handlung setzt mit den Kaisermanövern im Herbst 1912 ein und schliesst alle wesentlichen historischen Ereignisse ein bis zum Generalstreik im November 1918. Dazu gehören die Mobilmachung der Armee, der Grenzdienst mit seinen Strapazen, die Spannungen zwischen deutsch und welsch, das Bürgertum in den Vorkriegsjahren, das revolutionäre Aufbegehren am Ende des Weltkrieges sind, die opferbereiten Hilfeleistungen an den Kriegsversehrten, ebenso wie die rücksichtslosen Machenschaften der Kriegsgewinnler.

Die historischen Fakten sind Inglin grossenteils aus eigenem Erleben zur Verfügung gestanden. Ich habe die Lektüre lange vor mich hergeschoben, jetzt war doch der Moment, das Monument anzugehen. Hat es sich gelohnt? Ich weiss nicht so recht. Auf jeden Fall gross angelegt und meisterlich erzählt.

Monika Helfer: Die Bagage

1. Mai 2020

Der Solothurner Literaturpreis 2020 geht an die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Ihr Werk umfasst Romane und Erzählungen, aber auch Theaterstücke und Kinderbücher. Helfers

aktueller Roman «Die Bagage» ist eine bäuerliche Familiengeschichte zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, in der Helfer ihre eigene Herkunft literarisch verarbeitet. Im Zentrum steht eine Mutter, die

ihre Familie durchbringen muss, vom Dorf aber für ihre Schönheit an den Pranger gestellt wird. Gerade ihre Kunst der Auslassungen und Leerstellen machen Helfer zu einer Meisterin der Verdichtung.

Damit gelingt ihr ein Neuanfang des bislang belächelten Genres des Heimatromans, dem sie jede Romantik nimmt und ihm Härte und Klarheit gibt.

Neil MacGregor: Leben mit den Göttern

10. April 2020

Das Buch, 450 Seiten, ist nach dem selben Muster wie sein Bestseller „Geschichte der Welt in 100 Objekten“ (das ich zu meiner Pensionierung von Dominik geschenkt bekommen habe!) gemacht. Der ehemalige Direktor des British Museums geht immer von einem Objekt der Sammlung aus, erzählt dessen Geschichte und die Geschichte dazu überhaupt. Und wenn er nicht weiter weiss, lässt er eine zuständige Fachperson zu Wort kommen. So ist genau auch das neue Buch gemacht. Es ist aber keine Religionsgeschichte, es erzählt anschaulich einige Kapitel aus der Religionsgeschichte. Da finden sich natürlich viele alte kostbare Objekte, wie zum Beispiel ein Tontäfelchen aus Mesopotamien, um 580 v.u.Z. In der linken Spalte finden sich die Namen von 14 wichtigen Göttern, z.B.: Nergal ist Marduk des Kampfes, Nabu ist Marduk der Abrechnung, Adad ist Marduk des Regens, usf. In der rechten Spalte wird hingegen immer nur in jeder Zeile der Name Marduks wiederholt. Das ist der früheste Beleg für die Idee des Monotheismus, hat man schon im 19. Jahrhundert gesagt, heute ist man ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht war das mal so eine Ueberlegung von einem Schriftgelehrten. Monotheismus durchzusetzen, wird dann ausgeführt, ist gar nicht so einfach. Zu viele Einzelinteressen der verschiedenen Priesterschaften stehen dem im Wege. Im gleichen Kapitel werden dann auch monotheistische Tendenzen bei den Aegyptern vorgestellt, sehr lange bevor der jüdische Eingott erfunden wurde.

MacGregor bringt aber auch viele Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Etwa ein Gemälde, das in den 40er Jahren entstanden ist und die Schlacht von Adwa zeigt, die 1896 stattfand und in der die Aethiopier die Italiener besiegten. Der Autor macht darauf aufmerksam, dass man die Italiener alle nur im Profil zeigt, die Toten in der Mitte ausgenommen. Die Aethiopier hingegen sieht man alle von vorne, eine Mulitkulti-Armee übrigens. Die Königin sieht man hoch zu Ross mit dem Maschinengewehr, den König ganz links oben. Und über allem in der Mitte oben der heilige Georg. Der heilige Georg hat den Aethiopiern geholfen den Drachen Italien zu töten (vorläufig zumindest, die kamen ja unter Mussolini wieder). Der heilige Georg war der Schutzpatron vieler Armeen, die manchmal auch gegeneinander antraten. Ich weiss nicht, wie er diesen Loyalitätskonflikt gelöst hat… In diesem Kapitel erfahren wir auch sehr viel über das äthiopische Christentum, das sich lange Zeit unabhängig vom römischen Zweig entwickelt hat und das „jüdischste“ Christentum geblieben ist und in dem das Alte Testament eine viel wichtigere Rolle spielt als bei den Römern und Konstaninoplern. Die Königin von Saba war ja bei König Salomon zu Besuch und bei der Gelegenheit wurde auch ein Kind gezeugt und dessen Nachkommen sind dann die ägyptischen Juden und Christen. Die Geschichte der äthiopischen Christen nimmt dann auch eine seltsame Wendung mit der Rastafari-Bewegung auf Jamaika. Die beziehen sich ja auf den Kaiser Haile Selassie, der ein Ras (Fürst) Tafari war. Aethiopien galt, tausende Kilometer entfernt, als ein schwarzes Zion. Mit göttlicher Hilfe haben sie sich ja aus der europäischen Aggression befreit, so wie sich die Juden der Gefangenschaft Babylons entledigten.

Religionsgeschichte ist heutzutage nicht so im Schwange. Leider. Dabei teilen alle Gesellschaften ein Ensemble von Glaubenssätzen und Annahmen, die weit über das Leben des Einzelnen hinausweisen. Nur ein kleines Trüppchen von Menschen geben sich als Kinder der Aufklärung und sehen die Vorstellung aller anderen bereits auf der Müllhalde der Geschichte.

Karel Capek: Der gestohlene Kaktus

8. April 2020

In diesem Bändchen sind Kriminalgeschichten versammelt. Eine auserlesene Herrenrunde sitzt zusammen und reihum erinnern sie sich an seltsame Fälle. Fast ein wenig Ferdinand von Schirach aus den Dreissigerjahren (Karel Čapek ist 1938 in Prag gestorben). Die Fälle sind manchmal regelrechte Kriminalschwänke und gleichzeitig werden uns tiefsinnige Ueberlegungen zu Leben und Tod, Gerechtigkeit und Verrat serviert. Und alles in einer meisterhaften Sprache. Immer wieder originelle Beschreibungen. Als einmal im Winter mehrere Ruthenen in Schaffellen gehüllt in der Stube sitzen, findet er nicht einfach, dass es fürchterlich stinkt, sondern dass sie einen „alttestamentarischen“ Geruch verbreiteten. Čapek war ein sehr guter politischer Beobachter und hat den Nationalsozialismus, den Kommunismus, den Kapitalismus verabscheut. Er hat zum ersten Mal den Begriff „Roboter“ in einem Theaterstück gebraucht, erfunden hat das Wort aber sein Bruder Josef, der im KZ Bergen-Belsen umkam.

Nir Baram: Erwachen

5- April 2020

In gewisser Weise ein Corona-Zeit-Roman. Nicht unbedingt wegen der Themen, schon eher weil Nir Baram so erzählt, dass man sich mit Vorteil ordentlich Zeit nimmt. Es passiert in der Geschichte vordergründig gar nicht so viel, aber die Ereignisse sind in dichte Beschreibungen (nicht im Sinne von Clifford Geertz) eingepackt. Unsereiner ist nach zwei, drei Seiten schon ein wenig müde. Nicht dass das langweilig wäre, im Gegenteil, es ist ein Genuss, braucht aber Zeit. Zum Beispiel: „Von Jahr zu Jahr sammelte er die Spuren der verstreichenden Zeit und trauerte mit Joël um sie; sogar mehr als Joël, der mit einem Hauch von Ironie, schwarzem Humor, Zitaten von Bartleby oder Lenin kommentierte. Nach Itamars Geburt hatte er allerdings begonnen, diese Spuren als die natürliche Ordnung der Dinge anzunehmen, als hätte die verstreichende Zeit ihm gegenüber die Verfolgung eingestellt. Vielleicht hatte er auch, wie Joël meinte, einfach aufgegeben.“ Aber der Reihe nach: Zwei Protagonisten: Jonathan und Joël. Jonathan, Vater eines kleinen Kindes, bald vierzigjähriger Schriftsteller, der mit 19 seine Mutter verlor. Joël, sein Freund von Kindheit an, bringt sich mit 35 um. Die beiden haben im nahegelegenen Wadi ein imaginäres Königreich aufgebaut, Feinde überlistet und geschlagen, allerbeste Freunde eben, die erst mit den Mädchenbekanntschaften in die Krise geraten. Sie schlagen verschiedene Lebenswege ein, verlieren sich auch ein wenig aus den Augen, aber wenn sie sich treffen, schliessen sie an die Vergangenheit an. Aber Joël sinkt immer tiefer in schwere Depressionen, aus denen ihn niemand mehr retten kann. Anders im Falle seiner Mutter, deren Krankheit in der Familie verleugnet wird und tiefe Risse zwischen Jonathan und seinem älteren Bruder reisst. Nir Baram schreibt mit ausgesuchter Präzision über Familie und Freundschaft. Wie schwer Familie und Freundschaft sein können. Alles sehr feinsinnig und unsentimental.

Bernard Rougier: Les territoires conquis de l'islamisme

24. März 2010

Nochmal so ein Thema das grad völlig aus der Mode gefallen ist. Wer kann sich noch erinnern, dass wir mal meinten, der Islamismus sei unser grösstes Problem? Ich habe beschlossen, das Buch prophylaktisch doch zu Ende zu lesen. Zum Hintergrund: in Frankreich gibt es zwei Islamismus-Päpste (;)). Gilles Kepel und Olivier Roy. Das waren mal dicke Freunde und sind sich heute spinnefeind und führen sich wie Güggel auf dem Mist auf. Kepel ein strenger Tröchni, Roy ein runder umgänglicher Mann. Eigentlich sagt schon alles, dass Roy 1968 Maoist war, Kepel Trotzkist… Um es einfach zu machen: für Kepel entsteht der Dschihadismus aus einer Radikalisierung des Islam. Für Roy ist es umgekehrt: Die Radikalisierung wird islamisiert. Also für den ersten ist der Islam das Problem, für den anderen die Gesellschaft. Wer hat recht? Vielleicht ja beide.

Das Buch ist von einem Kepel-Schüler geschrieben, der bei ihm auch doktoriert hat, wiederum Professor ist und seine StudentInnen ins Feld geschickt hat. Sie haben sehr spannende Arbeiten abgeliefert, in denen sie bis ins Detail genau gewisse Quartiere in Frankreich und Belgien unter dem Aspekt des islamischen Einflusses unter die Lupe nehmen. Es wird die Entstehung von „islamistischen Biotopen“ beschrieben. Und dazu gehören Moscheen, religiöse Schulen, Kultur- und Sportvereine. Und natürlich weisen sie auch genau nach, welchen Predigern die Leute anhängen, welche Schriften vorhanden sind. Das Bild ist ziemlich erschreckend und die Methode leuchtet ein. Dem halten zwei Politologen in Le Monde diplomatique entgegen

(Laurent Bonelli und Fabien Carrié: Der imaginierte Dschihadist. Frankreich debattiert über die Ursprünge der Radikalität. Le Monde diplomatique. März 2010), dass Rougier und seine Leute einer veralteten Form der Ideengeschichte anhängen, „der zufolge sich Menschen hauptsächlich aufgrund der Kraft von Worten für eine Sache engagieren“. Man könne nicht davon ausgehen, dass jede Tat eines Islamisten Teil einer globalen Strategie, die von einzelnen erdacht wurde, sei. Eine Art ideologisches Projekt sei angesichts der heterogenen Bevölkerungsschichten nicht einsichtig. Und jede Organisation, die ihre Basis erweitern will, muss Kompromisse eingehen und von der reinen Lehre abweichen. Da wiederum sind wir an einem Punkt, an dem sich Kepel und Roy einig sind, nämlich dass der Dschihadismus keine Zukunft hat. Nicht einig sind sie, wer das zuerst gesagt hat.

Yves Laplace: L'exécrable

21. März 2020

Exécrable heisst abscheulich, l’exécrable dann also etwa ein Scheusal. Und das Buch beschäftigt sich mit einem Schweizer Scheusal, das ich bis anhin nicht kannte. Es geht um George (ohne s) Montandon, der in Cortaillod NE geboren ist. Er hat als Arzt und Ethnologe Karriere gemacht, vor allem in Paris, er hat sich auch einbürgern lassen. Montandon war ein Antisemit. Er hat sich wie viele Wissenschaftler seiner Zeit mit den Rassen beschäftigt und gut und schlecht unterschieden. Die Juden haben es ihm besonders angetan. Er versuchte alles mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten, um zu beweisen, wie verwerflich diese Rasse ist, aber so richtig ist es ihm nie gelungen. Das hat ihn von seinem Antisemitismus nicht abgehalten. Er fand sogar jüdische Frauen besonders schön und weil das nicht sein durfte, verlangte er, die jüdischen Frauen zum verunstalten ( „il faut défigurer les belles femmes juives“). Nach eingehenden Studien fand er heraus, dass die Verunstaltung am einfachsten zu bewerkstelligen wäre, indem man ihnen die Nasenspitze abschneiden würde. Wie gesagt, der Mann war angesehen, verkehrte u.a. mit dem grossen antisemitischen Arzt und Schriftsteller Céline und am Anfang noch mit Georges Oltramare aus Genf, dem anderen welschen Nazi. Der Autor belässt es nicht mit der Biografie Montandons, leider, er vermischt sie mit Kindheitserinnerungen, mit Erinnerungen den Anschlägen in Frankreich der jüngsten Zeit, insbesondere mit dem Terroristen Mohamed Merah, der 2012 einen Polizisten und jüdische Schüler tötete.

Hugo Loetscher: Die Fliege und die Suppe

11. März 2020

1989 erschienen. Ein Lötscher, wie man ihn liebt. Immer leicht ironisch, immer herzlich, witzig. 33 mitreissende Geschichten über Tiere. Lötscher ist nicht nur in der Waschküche oder in Brasilien ein sehr genauer Beobachter, er kann es auch bei Tieren. Die Kuh beim Melken, das Maultier im Militärdienst, die Filzlaus beim Wirtswechsel, die Ratte beim Routinetest, die Eule beim Präparator, der Igel bei der Ausbürgerung, die Languste in der Auslage, der Windhund beim Rennen, der Affe in der Rakete, der Kater in der Mainacht und viele andere Abenteuer.

Der digitale Dandolo

4. März 2020

« An einem unschuldigen Tag wurde ich aus heiterem Himmel zu einer Tagung nach Venedig eingeladen“. So beginnt die Geschichte. Die Tagung stand unter dem Titel „Der digitale Dandolo“. Es sollte dabei um nicht weniger als die Zukunft gehen und er war da sozusagen als „künstlerisches Beigemüse“ verpflichtet gewesen. „Das Honorar war fürstlich, ich sagte zu“. Entstanden ist ein wundersames Album. Dandolo, das erfahren wir bald, war ein blinder Doge und brach 1204 zu einem Kreuzzug auf. Aber statt das „heilige Land“ zu befreien, eroberte er Konstantinopel. Das war der Beginn des Kaiserreiches zu Konstantinopel und des Reichtums von Venedig, die Stadt Tintorettos, Tiepolos, Carpaccios. Binder schwirrt darob der Kopf und uns Leser und Betrachter seiner Bilder auch. Eine verrückte Traumreise durch Venedig, begleitet von ebenso verrückten Künstlern. Reiseleiter ist der Künstler Hannes Binder, der „analoge Kartonschaber“. Diesmal allerdings mit QR-Codes, die den Tintoretto und Co herbeizaubern, die als Inspiration und Vorlage gedient haben und einen zauberhaften Kontrast zu den Schwarz-weiss-Bildern bilden. Wenn einem beim ersten Lesen einiges nicht klar wird, so macht das nichts. Der Band ist schmal, also nochmals von vorne anfangen. Und am nächsten Tag ein drittes Mal. Und immer wieder.

Josef Haslinger: Mein Fall

29. Februar 2020

Nicht dass es uns an Berichten gefehlt hätte, wie Pfarrer und Mönche sich an Knaben vergangen haben. Aber dieses Buch ist etwas Besonderes und Toni hatte recht, mir es zu empfehlen. Besonders daran ist, dass hier ein bekannter Autor, Josef Haslinger, schreibt. Und er tut es mit grosser Distanz und auch mit einem gewissen Misstrauen, seinen Erinnerungen gegenüber. Er hat auch gewartet, bis die Täter alle tot sind, was ihm viel Kritik eingebracht hat. Er hatte Anrecht auf viele psychologische Deutungen seines Verhaltens. Haslinger war Sängerknabe im Stift Zwettel und ist dort von Mönchen und Laienlehrern missbraucht worden. Alles schrecklich. Schrecklich auch die permanente und selbstverständliche tagtägliche Gewalt im Internatsalltag. Diese Schilderungen sind eingefasst in einer absurden, kafkaesken Schilderung dessen, was sich der Staat und die Kirche zur Aufarbeitung des Skandals ausgedacht haben. Zwar werden die Opfer dazu aufgefordert, ihre Erlebnisse zu berichten, werden dann aber von Pontius zu Pilatus geschickt. Bei der dritten Station bittet man das Missbrauchsopfer, er solle doch seine Erlebnisse aufschreiben. Das hat Haslinger dann auch gemacht.

Jean-Claude Rennwald: Socialiste un jour, socialiste toujours

29 janvier

Quand j’étais jeune, je ne m’intéressais pas beaucoup aux questions syndicales. C’est seulement avec l’âge que je commençais à me préoccuper des réalités concrètes de la vie des ouvriers, des employés. J’ai donc lu ce texte comme une grande révision, plus condensé que le livre paru il y a 20 ans : « Vive la politique ! » - et bien sûr, mis à jour. J’ai notamment bien aimé l’analyse du sociale-libérale. Ne devrait-on pas en parler beaucoup plus ? On le fait certainement, mais je passe certainement à côté du débat... J’ai trouvé passionnant ce qui m’a semblé nouveau. Le chapitre sur l’écologie, par exemple. Même si les syndicats ont soutenus la plupart des initiatives vertes, on ne peut pas dire que l’écologie est au cœur du mouvement syndicale. Mais les syndicats joueront un rôle essentiel quand il s’agira de construire la transition écologique. Elle ne se fera que si elle est sociale et dans ce domaine le savoir syndicale sera indispensable. Les verts-libéraux ont gagné aux élections, mais je ne crois pas qu’ils vont réussir avec des initiatives. Pas de chance avec la mention de l’Australie, où la discussion sur le zéro pauvreté, zéro carbone serait plus avancée qu’en France… Les feux ont montré qu’on n’est pas mieux là-bas. J’ai bien aimé le chapitre pour plus de culture, plus de sexe. Seulement vers la fin je n’ai plus compris que vous puissiez citer Reich. Je ne veux pas refaire toute la discussion autour de Reich, mais je pense qu’entretemps on a fait beaucoup mieux que lui et qu’on a intérêt à le laisser reposer en paix… De même Marcuse. C’est moins grave, mais qu’est-ce que ça fait très vieux, je trouve. On a fait vraiment mieux depuis.

Brian Sewell: Pawlowa

29. Januar